Vor ziemlich exakt sechs Monaten saßen ein paar von uns im Büro zusammen und haben ein Training konzipiert. Zu zweit standen wir am Flipchart und malten aufgeregt Kreise und Pfeile und Denkblasen für das Modell von How To Talk. Wir konnten sie schon vor uns sehen: Die Menschen in unserem Büro, wie deren verschiedene Tonlagen bei den Stimmübungen eine summende Wolke bilden würden. Auch die kurzen Pausen bei den Sprechübungen konnten wir hören, das Stocken, wenn wir umdenken müssen. Das Lachen, wenn sich Dynamiken in den Zweiergruppen gebildet haben und die gelöste Stille bei den Atemübungen fühlen.

Womit wir nicht rechneten: Unsere Teilnehmer*innen in Breakout-Sessions zu schicken und Zoom-Warteräume zu überwachen. Und vor allem nicht damit, die ersten Meetups im eigenen Wohnzimmer zu leiten. Nun, es war dann so und wir haben gleich selbst richtig viel gelernt. Zum Beispiel, dass remote Meetups eine Chance für introvertierte Personen sind, denen es schwerfällt, zu einer Gruppe Menschen an einem fremden Ort zu stoßen. Wir waren in einer Situation, in der wir pandemiebedingt gezwungen waren, uns auf den absoluten Kern unseres Trainings, zu konzentrieren: gesprochene Sprache.

Entspannt zu sprechen kann man lernen

Genau darum geht es auch in unserem Training How To Talk am 18. und 19. September 2020. Wir sind davon überzeugt, dass es beim Sprechen darum geht, eine relevante Botschaft zu vermitteln – und dass alle Menschen das prinzipiell können: Sogar ohne unzählige Rhetorikausbildungen, Darstellungstrainings und auch ohne eine ausgeprägte Neigung, gern vor Publikum zu stehen. Wir sind überzeugt, dass wir alle mit unserer individuellen Persönlichkeit und den Voraussetzungen, die wir mitbringen, in der Lage sind, zu sprechen. Uns verständlich zu machen und das sogar genießen zu können. Selbst wenn wir bisher mit der Idee gelebt haben, „Sprechen sei nicht so unser Ding.“

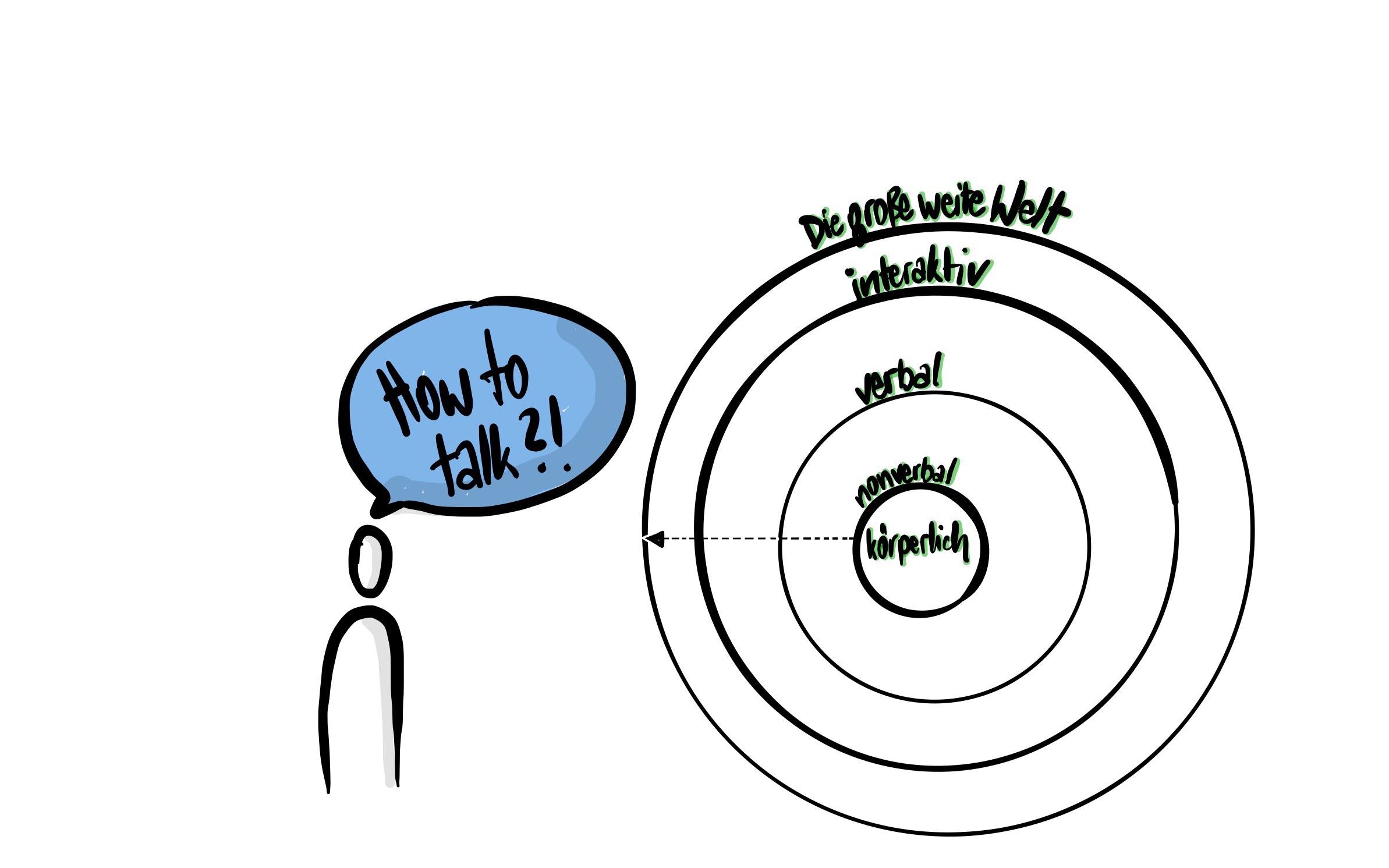

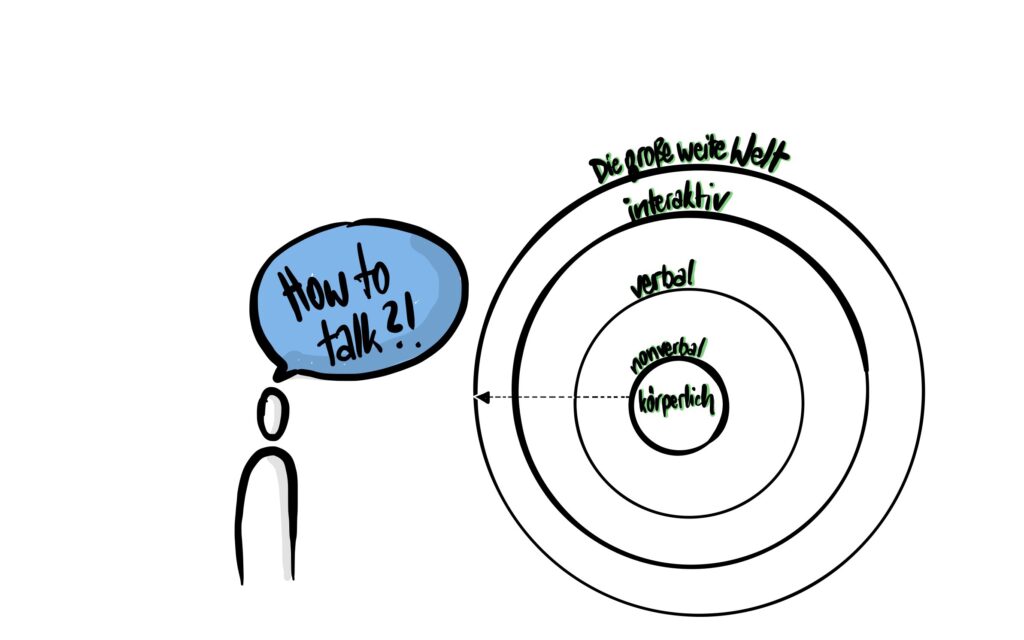

Basierend auf dieser Annahme und Erfahrung haben wir handlungsorientierte Learnings und inhaltliche Impulse gesammelt. Deren Inhalte setzen sich aus unserer Haltung und Methodik im Coaching und aus anderen Erfahrungsbereichen, wie Stimmbildung, Storytelling und Simultandolmetschen zusammen. Da Sprechen ein körperlicher Vorgang ist, bezieht unser Sprach-Modell Körperarbeit mit ein, genauso wie nonverbale Kommunikation und interaktive Sprechsituationen. Wir arbeiten mit Perspektivwechseln aus dem Coachingbereich und daran, individuelle Stärken einzusetzen. So werden die Mechanismen der Sprache und die Möglichkeiten der Einflussnahme erfahrbar. Gleichzeitig ist das Ziel, einen Zugang zum eigenen Sprechen zu finden, um authentisch mit der eigenen Persönlichkeit arbeiten zu können. Dir Erfahrung zeigt: Je weniger wir uns verstellen, desto weniger mental überladen sind wir, desto natürlicher und entspannter können wir sprechen.

Arbeit mit der eigenen Persönlichkeit

Wenn wir Relevantes zu sagen haben, müssen wir nicht faken. Wir können unser Gegenüber inhaltlich überzeugen, Resonanz erzeugen statt es mit rhetorischen Kunststückchen zu manipulieren. Auch Konflikte lassen sich mit einem bewussten Sprechen anders verhandeln. Sprache ist Verbindung und so werden wir uns in dem Training auch auf die Verbindung zu uns selbst, der eigenen Stimme und der Atmung konzentrieren. Genauso relevant ist die Interaktion mit der Umwelt. Durch die Arbeit an der Haltung beeinflussen wir die Wortwahl. Dafür haben unsere Teilnehmer*innen die Möglichkeit, in Kleingruppen verschiedene Methoden auszuprobieren und aktiv ins Sprechen zu kommen. Wir wechseln wir zwischen theoretischen Impulsen, körperlichen wie linguistischen Praxiselementen, Reflexionen und Techniken aus dem Coaching. So entsteht eine Verbindung zwischen unbewusst erfahrbaren und kognitiven Verständnismechanismen.

Das Training richtet sich an Führungskräfte, Coaches, Speaker und Vertriebsmitarbeiter, die mit ihrer Sprache und Kommunikation weiterlernen und dabei ihre eigene Persönlichkeit wahren wollen. Und an alle, die gern mehr aus ihren Gesprächen machen möchten. Das Training findet online statt. Wir werden an zwei Tagen à vier Stunden über Zoom und mit verschiedenen Tools miteinander arbeiten. Und dann werden wir es doch hören, das Lachen, wenn Sätze ganz ungewohnt klingen, wir werden auch vor der Kamera sehen, wie sich Körperhaltungen verändern, wie fragende Blicke zu staunenden zu verstehenden werden. Weil wir Menschen so viel mit Sprache bewirken und verändern können, dass wir jedes Wissen dazu teilen möchten.

Hier geht es zur Anmeldung für “How to talk” am 17.09.2020 von 14 bis 18 Uhr und am 18.09.2020 von 12 bis 16 Uhr.